有很多读者留言说,多年以来,每当有重大经济转向时,都追更过我的分析预测。

但他们有个共同的读后感,那就是我的内容,侧重点是经济本身。

也许我是个受过市场多年锤炼的理性人,问题是,他们不是。

许多读者,都向我反映过:

我讲过太多品种,美股中房,美元老爷黄金太太,什么姨太太,什么白银;我也讲过太多市场分析,各种策略。

他们每次都是一看就懂,一做就心魔丛生,然后就不得不放弃,一放弃,回头等行情走出来,又悔恨的拍大腿。

咋就坚持不下去呢?为什么知行不能合一呢?咋就提前知道了也做不到呢?

本以为今生所求隔山海,山海不可平。

后来遇到了我,发现海有舟可渡,山有路可行。

可真按照我的分析,我的策略去执行时又发现,山海皆可平,难平的是人性。

所以思来想去,问题在自己身上,自己管理不了人性。

现在,美联储开启了降息周期,全球的经济又一轮的转向,那么这次讲经济的时候,能否换一个角度,站在人性的角度去分析经济,从而给读者们以启发?

你们的要求很高哦,跨领域讲经济,深入浅出,还得有启发。

我喜欢挑战,我们来试试。

全文两万字,共四个话题,文中多处有链接,俗称画中画,文中文,阅读时留心莫错过。

以下进入正文:

美联储转向:经济风标的无常舞动

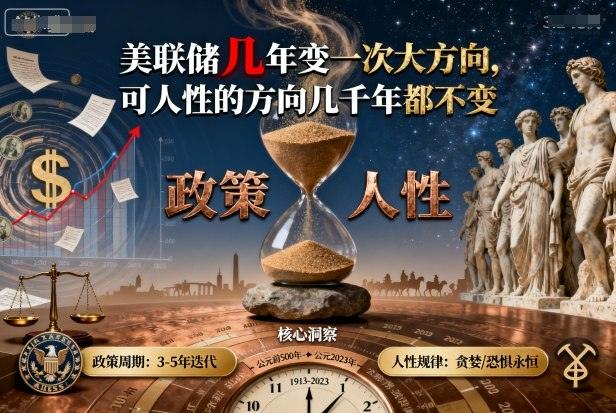

美联储的政策调整像一场精心编排的戏剧,每几年就上演一次大转向。从加息到降息,从紧缩到宽松,这些经济信号在全球市场掀起波澜。投资者们紧盯着利率决议,仿佛它能预言财富的涨落。可历史反复证明,即便你预判了美联储的每一步棋,亏损依然如影随形。为什么?因为经济规则可变,人性的底层代码却千年未改。贪婪、恐惧、从众——这些根植于人类基因的因子,才是投资失败的真凶。当降息周期启动,资产价格蠢蠢欲动,无数人高呼机会来了,结果呢?大多数人沦为情绪的奴隶,在追涨杀跌中耗尽本金。

核心洞见:人性——投资世界的永恒坐标

经济变量会变,人性常量永存。美联储的货币政策再精准,也无法改写人类大脑的原始设定。行为经济学揭示了一个残酷真相:知识不等于行动。你懂技术分析,会读财报,甚至能预测美联储的降息路径,但面对市场波动,本能总是压倒理性。损失厌恶让你在下跌时死扛不放,过度自信使你在上涨时盲目加码。这就是为什么“知行合一”成了投资界的圣杯——它要求你对抗几千年的进化惯性。美联储的转向或许带来新机遇,可若忽视人性的方向,一切策略都是纸上谈兵。

贪婪与恐惧:市场的双面镜子

降息信号一出,贪婪立刻占据上峰。人们追逐高收益资产,幻想一夜暴富,全然忘记风险。2008年金融危机前夕,美联储宽松政策点燃房地产泡沫,投机者涌入楼市,结果泡沫破裂时血本无归。恐惧呢?它在熊市中放大痛苦。2020年疫情爆发,美联储紧急降息救市,许多人却在恐慌中抛售股票,错过后续反弹。诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼的前景理论指出:人类对损失的敏感度是收益的两倍。这意味着,美联储的利好政策常被恐惧扭曲——你明知该买入,却因害怕短期波动而退缩。人性不变,这种剧本反复重演。

群体心理与羊群效应

美联储的动作像指挥棒,但真正驱动市场的是乌合之众。社会心理学家所罗门·阿什的实验证明:人类天生倾向从众。在降息周期中,媒体渲染乐观情绪,散户跟风买入热门股,形成非理性繁荣。想想加密货币狂潮——美联储放水时,比特币暴涨,新手们蜂拥而入;政策收紧后,崩盘引发踩踏。羊群效应让个体丧失判断力。你读过我的分析,知道该分散投资,可当朋友圈都在晒收益时,你忍不住全仓押注。群体的疯狂往往领先经济指标一步,而人性让它循环不息。

认知偏差如何扭曲理性分析

确认偏误让你只信有利信息,忽略预警信号。美联储宣布降息,你聚焦利好消息,无视债务风险。可得性启发则夸大近期事件的影响——比如记住了一次成功操作,却遗忘多次失败。结果?策略失效。1970年代滞胀期,美联储频繁转向,投资者因认知偏差高估通胀持续性,错失股市底部。行为金融学数据显示,80%的散户长期跑输大盘,主因正是这些思维陷阱。经济模型能计算利率变化,但无法量化人性的顽疾。只有直面偏见,才能在美联储的转向中稳操胜券。

驾驭风暴:在变化中锚定自我

美联储的政策转向提供框架,人性的掌控决定成败。建立机械式交易系统,自动执行买卖点,避开情绪干扰。定期复盘决策日志,识别贪婪或恐惧的触发点。多元化资产配置,用纪律对冲冲动——黄金、债券、现金各占比例,降息时不孤注一掷。行为教练或AI工具能提供客观反馈。历史学家尤瓦尔·赫拉利警示:科技颠覆经济,人性恒定如初。这次降息周期是试金石,检验你是否能驯服内心野兽。经济风向会变,唯有内省者赢。